在生物样本库、细胞治疗及生物制药领域,低温保存是长期维持细胞活性和功能的关键技术。然而,实践中细胞复苏后的低存活率始终是困扰研究人员的核心问题。这背后,是低温保存过程中复杂的物理化学变化以及对降温速率的精准控制要求。传统的液氮程序降温法虽然广泛应用,但其固有缺陷已成为提升保存效果的瓶颈。本文将系统解析影响细胞低温保存效果的关键因素,并探讨如何通过精准控温技术提升保存方案的可靠性。

低温保存的本质与失活根源

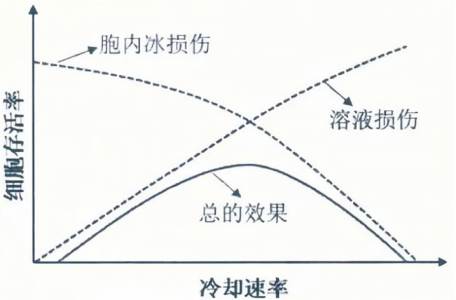

低温能够极大减缓甚至暂停细胞代谢,这源于阿伦尼乌斯公式所描述的规律:生物样品的代谢反应速率随温度降低呈指数级下降。在深冷环境下(如-196℃液氮),细胞代谢几近停滞,理论上可实现长达百年的保存。然而,理想很丰满,现实却很骨感。细胞在降温过程中面临两大核心挑战,即著名的“两因素假说”:

- 胞内冰晶损伤:降温速率过快时,细胞内的水分来不及渗出,在细胞内形成冰晶,直接破坏细胞器及膜结构。

- 溶液损伤:降温速率过慢时,细胞外溶液先结冰,导致未结冰部分的溶质浓度急剧升高,细胞长时间处于高浓度溶液环境,造成脱水死亡。

这两种损伤机制决定了对于每种特定细胞类型,都存在一个最优的降温速率窗口。寻找并精确控制细胞以此最佳速率降温,是保证高存活率的黄金法则。因此,程序化慢速降温(或称“两步法”)成为复杂或珍贵细胞样本保存的主流方法。

传统液氮程序降温仪的技术瓶颈

尽管液氮程序降温仪是实现程序化降温的传统工具,但其自身存在多项难以克服的缺陷,直接制约了保存效果的提升和成本的优化。

- 温度控制精度与污染风险:感温元件(热电偶)若置于样品管外,测量的是环境温度而非样品真实温度,存在偏差;若插入样品内,则可能引入重金属污染,导致整组样品报废。

- 核心部件易损与高维护成本:设备依靠频繁开关液氮电磁阀和加热钨丝来精确控温,部件长期承受-196℃至室温以上的极端温差,老化损坏速度快,后续维修费用高昂(如更换一个液氮喷头可能花费上万元)。

- 控温滞后与腔体温度不均:液氮喷洒和加热的物理布局导致温度响应延迟,腔体内存在温度梯度,影响样品降温的一致性。

- 综合使用成本高昂:设备采购价格昂贵,且日常运行消耗大量液氮,年均液氮费用可高达数万元,保养费用也不菲。

新一代解决方案

精准与高效的平衡

针对液氮程序的痛点,新一代的程序降温仪点成Grant CRFT免液氮程序降温仪采用了革新的技术路线,实现了更精准、更可靠、更经济的低温保存。

- 精准的电子温控替代液氮:点成CRFT免液氮程序降温仪采用先进的电子温控技术,摒弃了液氮作为冷媒,温度控制精度可达±0.5°C,支持0.1 至 10.0°C/min的线性降温速率控制。这不仅消除了液氮消耗的成本,更实现了无污染风险的精确控温。

- 实时数据记录与全过程追溯:设备具备完整的运行数据记录功能,可详细记录每次降温过程的温度曲线,为工艺优化、质量控制和法规符合性(如GMP)提供可靠依据。

- 优异的温度均匀性与重现性:通过优化的腔体设计和控温算法,确保了所有样品处于一致的温度环境中,实验结果的重复性显著提高。

- 环保、安全与低运行成本:无需液氮,消除了相关的存储和安全风险(如冻伤、窒息风险),日常运行仅消耗电能,大幅降低了长期使用成本。

低温保存生物样品的高失活率,其根源在于对降温过程中冰晶形成与溶液效应之间复杂平衡的控制不足。深入理解“两因素假说”所揭示的细胞损伤机制,是优化保存方案的理论基础。当前,低温保存技术正朝着精准化、数据化、系统化的方向演进,其核心在于实现对降温过程的可预测、可控制与可重现。

在这一趋势下,能够提供精确温控、完整数据追溯及高过程一致性的技术平台,已成为提升保存效果、推动细胞治疗与再生医学等领域产业化发展的关键支撑。通过将经验性的保存工艺转化为基于明确热力学参数的可控流程,研究人员能够为高价值生物样本的长期存活与功能维持提供更可靠的技术保障。

参考文献

[1]黄昱. 被动传热的降温速率控制方法及其在细胞冷冻保存中的应用[D]. 2018.

[2]刘静. 低温生物医学工程学原理[M]. 科学出版社, 2007.

[3]刘晓利. 脂肪间充质干细胞及其构建物新型低温保存方法研究[D]. 2018.

想要了解更多信息,请联系我们